- 재학생 중심의 대입 정책 짜내야

- 교육문제 해결을 위해서는 ‘학종 선발비율 높여야 한다’

![[사진=연세대]](https://cdn.edujin.co.kr/news/photo/202506/50047_95444_4523.jpg)

교육문제는 어느 것 하나 해결한다고 해서 근본적이고 전체적인 문제가 해결되지 않는다. 그럼에도 올바름을 추구하다보면 조금씩 감소하게 된다. 오랜 경험에서 오는 삶을 되돌아보면 그렇다.

한국중등수석교사회(회장 권혁선)는 2020년부터 2025년까지의 대학수학능력시험 성적 분석을 통해 주요 영역의 재학생과 졸업생의 1등급 비율 격차를 분석하고 수능 난이도 조절과 수능 정시 비중 완화를 해결 방안으로 제시했다.

‘정시 파이터’, 고등학교에서 쉽게 들을 수 있는 호칭이다. 1, 2학년 학교 정기고사에 실패한 학생들이 입시 전략을 수정하면서

“선생님, 저는 이제 수능에 몰빵해서 정시로 대학 갈 거예요.”

교사에게 선언하고 공교육보다는 사교육에 치중하는 학습 패턴을 보이기 시작한다. 학교 수업 시간에는 잠을 자다가 방과 후에 사설학원과 독서실에서 밤을 지새우고 등교해서 부족한 잠을 보충하는 올빼미족이 되기도 한다.

교사 입장에서 이런 선택을 하는 학생을 마주할 때, 조금만 학교생활을 충실하게 했으면 하는 아쉬움이 남아 설득하기 위해 노력한다. 평상시에 치르는 모의고사와 실제 수능의 다른 점을 설명하고 수많은 실패 사례를 이야기해도 학생을 설득하는 일이 쉽지 않다.

2025년 대학수학능력시험 성적분석 결과가 발표되었다. 자료에는 응시자 현황, 학생 배경별 분석, 학교 배경별 분석, 지역별 분석이 있다. 이 가운데 2020년부터 2025년까지의 재학·졸업 여부에 따른 표준점수 및 등급 분포 자료를 분석하여 학교 현장의 문제 해결 방안을 고민해 보았다. 가장 먼저 국어 과목을 분석하겠다.

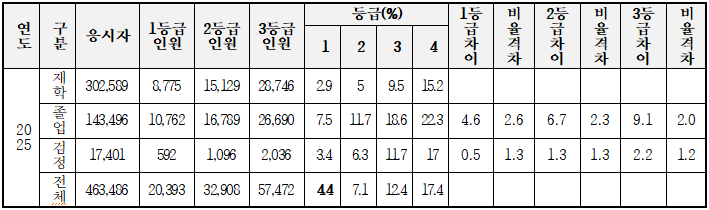

2025년 재학생 1등급 비율은 2.9%, 졸업생 1등급 비율은 7.5%이다. 졸업생이 4.6%나 높다. 졸업생 1등급 비율은 재학생에 비해 2.6배가 된다. 심지어 재학생은 검정고시생에 비해서도 0.5% 적다.

졸업생은 2등급에서도 6.7%가 더 많아 2.3배 차이가 있다. 3, 4등급에서도 졸업생은 재학생 대비 9.1%, 7.1%가 많아 2배, 1.5배 이상이다.

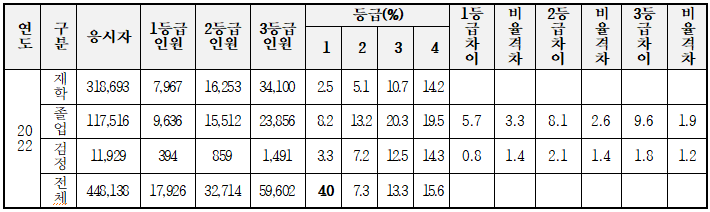

2022년 국어 1등급은 4.0%였고, 재학생 1등급은 2.5%이다. 졸업생은 8.2%이다. 2025년 재학생 1등급은 2.9%로 2022년에 비해 0.4%가 증가하였다. 졸업생 1등급은 2022년 8.2%에서 2025년 7.5%로 감소하였다.

졸업생과 재학생의 1등급 차이도 5.7%에서 4.6%로 2025년 수능이 더 적다. 1등급 비율 차이도 3.3배에서 2.6배로 줄어든다. 2등급에서도 졸업생과 재학생 차이는 2022년 8.1%에서 2025년 6.7%로 줄어들고, 비율 격차도 2.6배에서 2.3배로 감소한다.

1등급 비율 차이가 0.4%에 불과하지만, 상대적으로 수능이 어려울수록 재학생과 졸업생의 격차는 더욱 커지고 있다. 수능 시험에서 해마다 변별력이 가장 큰 화두였지만 단순 입시가 아니라 교육의 측면에서 볼 때는 쉬운 수능이 공교육 정상화에 더욱 중요하다는 것을 알 수 있다.

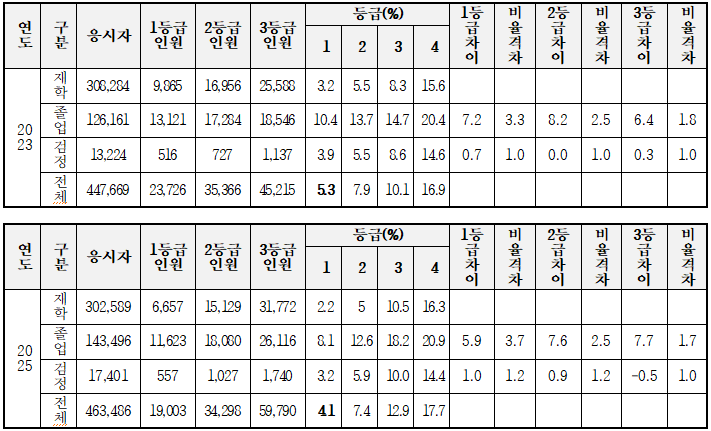

상대적으로 격차가 더 큰 수학과를 분석하겠다. 수학 (가), (나) 구분이 사라진 2022년 이후 1등급 비율이 가장 높은 2023년과 가장 낮은 2025년을 비교 분석하겠다.

2023년 수학 1등급은 5.3%였고, 2025년도 1등급은 4.1%였다. 2023년 수능이 더 쉬었다. 2023년 재학생 1등급은 3.2%로 2025년 1등급 2.2%에 비해 1%가 높다. 2023년 졸업생 1등급은 10.4%, 2025년 8.1%로 2.3% 차이가 발생한다.

2023년에는 재학생에 비해 졸업생 1등급이 3.2배 많지만, 상대적으로 어려운 2025년에는 졸업생 1등급이 재학생에 비해 3.7배가 더 많다. 학생 수를 기준으로 하면 더 명확하다. 2023년 1등급은 재학생이 9,865명이고 졸업생이 13,121명으로 3,256명 많지만, 2025년 1등급은 재학생 이 6,657명이고 졸업생이 11,623명으로 4,966명이 많다. 국어와 마찬가지로 수학에서도 수능이 어려울 때 재학생과 졸업생 1등급의 격차는 더 커진다.

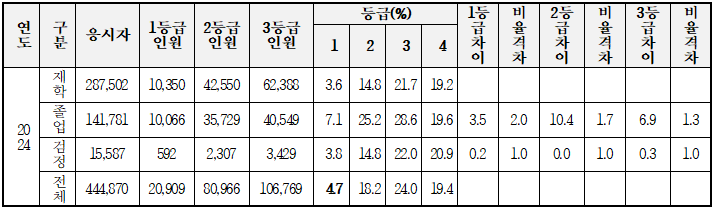

절대평가를 실시하고 있는 영어과 자료 분석이다. 영어는 절대평가로 난이도가 상대적으로 낮아 재학생의 1등급 비율이 높다. 영어 1등급이 4.7%로 다소 어려웠던 2024년 재학생 1등급은 3.6%, 졸업생은 7.1%다. 절대평가여서 재학생과 졸업생의 격차가 국어, 수학에 비해 적다. 격차가 2배밖에(?) 발생하지 않는다. 인원도 재학생 10,350명, 졸업생 10,066명으로 오히려 재학생이 더 많다. 쉬운 시험이 갖는 의미이다.

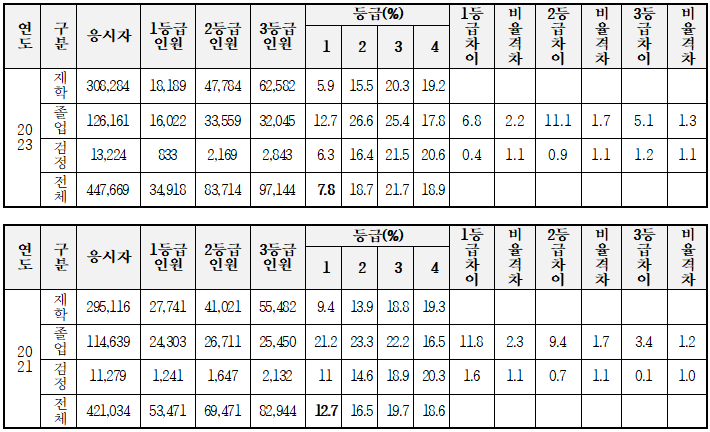

영어 1등급이 7.8%와 12.7%로 더 쉬웠던 2023년, 2021년 사례를 살펴보자. 재학생과 졸업생의 차이는 2.2배, 2.3배로 졸업생 성적이 압도적으로 좋다. 그러나 인원에서는 2023년 재학생 18,189명, 졸업생 16,022명, 2021년 재학생 27,741명, 졸업생 24,303명으로 모두 재학생이 더 많다. 절대평가를 실시하고 있는 영어에서만 나타나는 현상이다.

지난 10년 동안 대입 수능에서 졸업생 비중이 2016년 124,858명에서 143,496명으로 11% 증가하였다. 단순히 졸업생 숫자가 증가한 것이 문제가 아니다. 졸업생들이 이렇게 증가하는 이유는 졸업생들에게 유리한 입시 여건이 마련되기 때문이다.

일단 수도권 주요 대학에서 정시 40%를 선발하다 보니 당연히 수능시험은 변별력을 가져야만 했고, 수능 문제난이도가 상승하면 재학생보다 졸업생에게 유리한 입시 여건이 만들어진다. 위 자료의 분석과 같이 재학생과 졸업생의 1등급 비율 차이는 최소 2배 이상이다. 2배도 쉬운 수능의 경우이다.

어려운 수능의 경우 최대 3.5배 이상이다. 이처럼 재수생에게 유리한 수능 정시 중심의 대입 구조는 ‘대학 입시 좀비’와 ‘사교육의 무한 반복’으로 연결되는 악순환의 시작점이 되었다. 따라서 수능 정시 비중을 상대적으로 낮추어 변별력을 강조하는 수능 문제 출제 패러다임을 바꿔야만 한다.

더불어 우리나라 입시생들이 가장 선호하는 의·생명 대학의 높은 수능 최저 등급을 요구하는 교과 전형과 수능 정시 비중을 낮추고 학생부 종합 전형의 선발 비중을 늘림으로써 수능이 대입에서 차지하는 비중을 대폭 완화해야 한다.

공교육 정상화에 기반한 재학생 중심의 대학 입시 정책을 마련하는 것이 사교육 부담과 대학 서열화의 완화, 국토 균형 발전에 더 많은 도움이 될 것이다. 국민주권 정부의 실용적인 교육 정책을 기대한다.